Parution le 13 avril 2012 aux Éditions du Sonneur

Archives d’Auteur: Lionel-Édouard

Anaïs ou Les Gravières : Revue de presse – classée par ordre chronologique décroissant (merci à Marc Villemain)

Il en faut, du talent et de la technique, de la sensibilité et de la maturité, pour écrire un texte comme Anaïs ou les Gravières. Il en faut, du sens de la gravité, pour réussir un tel équilibre entre conduite du récit et réflexion sur la narration, entre élaboration des personnages et plongée métaphysique.

Christine Bini – La Cause Littéraire

Lionel-Édouard Martin sait qu’écrire, c’est aller à la rencontre de ses propres gouffres. (…) Jusqu’où ça va, à quelles profondeurs, par le jeu des cavernes, des rivières souterraines. Avec quoi ça communique. Quels parcours cela dessine. Pour celui qui entend remonter à la source. À cette source qui est une résurgence.

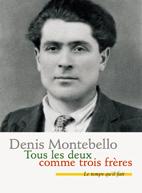

Denis Montebello

« Dans une langue musicale, parfois nerveuse, l’auteur nous entraîne au cœur des incertitudes humaines, de la fragilité de la vie et du travail de création. Simplement beau. »

Coup de cœur de la Société Française du Livre (SFL)

Ses phrases sont ciselées avec tant de précision que le lecteur dérive de l’une à l’autre, emporté par l’exceptionnelle musicalité de la langue. (…) Anaïs ou les Gravières est un roman d’une rare beauté.

Éric Bonnargent, Le Magazine des Livres

Le petit roman de Lionel-Édouard Martin, sous son apparente simplicité, grâce à une écriture que la crainte de la facilité m’empêcherait de qualifier comme coulant de source (…), nous donne le sentiment de nous transformer en nageur subitement pris dans un courant contre lequel il est inutile de lutter mais qu’il faut, si je puis dire, accompagner dans notre panique et notre crainte : ne pas lutter contre la littérature, mais au contraire accepter de se laisser envelopper par elle, et s’abandonner à sa terrifiante sagesse en hurlant intérieurement, allez savoir pour quelles oreilles, un dernier Advienne que pourra !. (…) Souhaitons à Lionel-Édouard Martin qu’il puisse encore nous permettre d’écouter, sous l’ample frondaison verte d’un de ces arbres tout bruissants de mots, la voix secrète de la littérature.

Juan Asensio, Stalker

L’amateur en moi de récits conjecturaux ne peut que se réjouir. Au point que je me demande parfois si l’avenir du roman n’est pas dans le récit conjectural. Si ce n’est pas là l’un des moyens de retrouver l’honnêteté perdue dans la fiction thétique.

Philippe Annocque

Le poète ne se dédie pas. Les mots sont toujours là, travaillés au corps, observés dans leur moindre mouvement ou saisis en flagrant délit de débordement de sens. Impossible chez L.-E. Martin de les oublier trop longtemps. Ils attendent les métaphores au tournant, leur donnent la réplique et innervent le récit au point d’en constituer le double-fond.

Fiolof

On retrouve avec une réelle délectation cette langue qui est celle d’un styliste ne cherchant pas (ce n’est pas si fréquent) à séduire. Sa langue est juste, imagée, incarnée parfois, rugueuse quand il le faut, sachant, successivement, se détendre ou se compacter en restant toujours énergique et efficace.

Jacques Josse – Remue.net

Le récit en creux de ce que la littérature est seule à même d’exprimer.

Pierre-Vincent Guitard, Exigence Littérature

S’il y a quête, ici, c’est celle de l’écriture d’un roman qui se fait, scrute ses origines, et cherche à structurer, musicalement, au plus juste, le réel.

Julie Proust-Tanguy, De Litteris

Ce roman est l’émouvant exorcisme d’un deuil, qui procède de la métamorphose d’une parole : l’écriture journalistique débouche sur la possibilité d’un roman grâce auquel le narrateur va « s’asseoir en face de soi-même, endosser tous les rôles », maîtriser et organiser la matière première de son drame et dépasser son désespoir solitaire. Mais, et c’est me semble-t-il l’un des aspects les plus singuliers du roman, la narration se déploie comme un réseau subtile de dédoublements, de schizes identitaires que subit ou expérimente le narrateur (n’est-ce pas aussi l’épreuve à laquelle conduit l’exercice du roman ?) qui fonde le pari de se retrouver, en se recomposant, après avoir fait l’expérience de son éclatement.

Romain Verger, Membrane

J’ai été, à la lecture d’abord muette et toute intérieure du livre de Lionel-Édouard Martin, littéralement ventriloqué par les mots et ai été sommé de prêter ma voix au texte afin que, empruntant le chemin de ma parole, le chant des mots puisse serpenter dans le réel.

Hervé Bonnet – Les 8 Plumes / L’Express

« Anaïs ou les Gravières » s’offre à lire comme une extraction d’une essence pure et brûlante.

Virginie Troussier – ActuaLitté

Est-il pensable de trouver dans un roman d’aujourd’hui des mots comme « voussure », « fluer », « s’aboucher », « croquemitaine », « floches », des expressions comme « botteler les possibles », « j’hypallageais pas mal sur la bouteille » ou des phrases comme « Il fait sur la rivière un temps de libellule » ? Sachez que oui, au moins sous la plume de Lionel-Édouard Martin, maître en poésie suburbaine et semi-rurale.

Jean-Pierre Longre

Rilke, « Regarde, les anges… » in Gedichte an die Nacht (Poèmes à la nuit)

Regarde, les anges ressentent

en traversant l’espace

leurs sentiments perpétuels.

Notre ardeur leur serait du froid.

– Regarde, les anges fulgurent

en traversant l’espace.

Tandis qu’à nous, qui n’en savons

rien d’autre, ceci se refuse

et en vain cela se révèle,

ils passent, ravis de leurs buts,

en traversant leur univers

aux formes achevées.

NB : cette traduction pourra paraître une « belle infidèle », dans la mesure où elle épouse d’autres rythmes – malheureusement non rimés – que ceux le poème de Rilke, et qu’elle en interprète subjectivement l’obscurité. J’assume ce qui me semble non pas relever d’une trahison, mais de la transposition souhaitée, à défaut sans doute d’être effective, de la beauté du texte original.

***

Cette traduction originale, due à Lionel-Édouard Martin, relève du droit de la propriété intellectuelle.

Il est permis de la diffuser, à la condition expresse que le nom du traducteur soit clairement indiqué.

***

Siehe, Engel fühlen durch den Raum

ihre unaufhörlichen Gefühle.

Unsre Weißgluth wäre ihre Kühle.

Siehe, Engel glühen durch den Raum.

Während uns, die wirs nicht anders wissen,

eins sich wehrt und eins umsonst geschieht,

schreiten sie, von Zielen hingerissen,

durch ihr ausgebildetes Gebiet.

Robert Walser ~ La Neige / Der Schnee

Non, la neige ne tombe pas

de bas en haut : de haut en bas

fusant, elle reste étendue,

– monter, jamais on ne l’a vue.

Elle est, en toutes ses façons,

un être de discrétion :

d’excès de bruit, aucune trace.

– Lui ressembler serait ta grâce !

Demeurer calme ainsi qu’attendre

sont ses propriétés très tendres

en toute singularité,

elle vit en déclivité.

Jamais ne rebroussant sa voie

vers le lieu d’où elle est tombée,

allant sans dessein ni visée,

la quiétude fait sa joie.

***

Cette traduction originale, due à Lionel-Édouard Martin, relève du droit de la propriété intellectuelle.

Il est permis de la diffuser, à la condition expresse que le nom du traducteur soit clairement indiqué.

***

Der Schnee fällt nicht hinauf

sondern nimmt seinen Lauf

hinab und bleibt hier liegen,

noch nie ist er gestiegen.

Er ist in jeder Weise

in seinem Wesen leise,

von Lautheit nicht die kleinste Spur.

Glichest doch du ihm nur.

Das Ruhen und das Warten

sind seiner üb’raus zarten

Eigenheit eigen,

er lebt im Sichhinunterneigen.

Nie kehrt er je dorthin zurück,

von wo er niederfiel,

er geht nicht, hat kein Ziel,

das Stillsein ist sein Glück.

Introït (Sur un tableau d’Otto Dix : La Jeune fille et la mort)

L’arbre à la mort réserve bon accueil : tronc d’homme

folié d’os. Un squelette habite sous l’écorce

et porte à bout de branche un ciel crépu d’orages.

et quelle jeune fille y cueille son rictus

à l’écho d’un sourire ensouché dans son corps ?

vers l’aval de son âge, et rien ne germe en son

ventre ligneux, qu’une colonne de glycines

chevillée dans l’argile en grappes de vertèbres.

(Colmar, novembre 1996)

extrait de Avènement des ponts, éditions Tarabuste, 2012

Froufrou des voiles…

Froufrou des voiles, toiles légèrement empesées : un sillage épicé de cannelle et de vanille, d’embruns de sueur au creux d’aisselles (foule des passantes, houle d’hippocampes à caracos multicolores) excite un désir à l’apparence de brise, un remous presque charnel à la cime des palmiers.

Froufrou des voiles, toiles légèrement empesées : un sillage épicé de cannelle et de vanille, d’embruns de sueur au creux d’aisselles (foule des passantes, houle d’hippocampes à caracos multicolores) excite un désir à l’apparence de brise, un remous presque charnel à la cime des palmiers.

Palmeraie, cathédrale à l’envol, les ailes des colonnes s’appuient sur le ciel à gestes mesurés. Mais nul arrachement ne vient conclure la période éternelle, qu’un battement de virgules, ponctuation souple des heures.

Palmes en désir d’envol, de rupture. Pourtant nul souffle en proue de mer la brise est morte : à peine ma parole au bord de ce poème anime une infime étoile, émeut le feu de ma chandelle.

Table en terrasse, gréée de blanc : mes mots pénètrent la vigie d’un délire insulaire, ma bougie voit des îles au milieu de ma voix, s’agite à cris muets. Que je dise palme et l’archipel

Attise une flamme enthousiaste, un pareil désir d’envol et de rupture, au sommet de mon navire.

Où palpite la palme, le ciel cesse, et tous les morts – même bleu, le ciel est un lieu plein de morts. Est-ce ma parole, mon chuchotis mal perceptible à la tombée du soir et à l’orée du poème, qui prête au cœur-palmier ce mouvement binaire ? J’ai bonnement dit palme et la vie tout là-haut soudain s’est mise à battre ; que je lève les yeux, j’y puiserai ce qu’il me faut de sang pour dessiner un arbre au fond de mes prunelles.

Lionel-Édouard Martin, extrait de Litanie des bulles, Soc et Foc, 2010.

.

Un discours de la méthode

C’est que Montebello ne va pas en écriture du pas direct et tendu de qui marche pour avancer, pour foncer droit à un but défini : il muse en polyglotte (qu’il est) parmi les langues (français, italien, piémontais, latin…) et les souvenirs «

Aux éditions LE TEMPS QU’IL FAIT, Tous les deux comme trois frères, dernier récit de Denis Montebello.

Aux éditions LE TEMPS QU’IL FAIT, Tous les deux comme trois frères, dernier récit de Denis Montebello.

Chronique en écho sur Exigence Litterature, par Lionel-Édouard Martin.

Catulle : Le moineau de Lesbie

Bout de moineau, délices de ma Foi,

Jouet qu’elle aime à tenir sur son coeur,

Qu’elle convie, lui présentant le doigt,

À la meurtrir d’un becquet sans douceur

Quand son ardeur, en son désir de moi,

Veut je ne sais trop quelle fantaisie

Pour soulager quelque peu sa douleur

Et tempérer, je crois, sa frénésie :

Sois mon jouet comme tu es le sien

Pour alléger mon âme des chagrins !

***

Cette traduction originale, due à Lionel-Édouard Martin, relève du droit de la propriété intellectuelle.

Il est permis de la diffuser, à la condition expresse que le nom du traducteur soit clairement indiqué.

*** *

PASSER, deliciae meae puellae,

quicum ludere, quem in sinu tenere,

cui primum digitum dare appetenti

et acris solet incitare morsus,

cum desiderio meo nitenti

carum nescio quid lubet jocari

et solaciolum sui doloris,

credo ut tum grauis acquiescat ardor :

tecum ludere sicut ipsa possem

et tristis animi leuare curas !

.

Fragment de la « mouâallaqah » d’Imrou ‘l Qais

.

Imrou ‘l Qais est un poète arabe d’avant l’Islam (6ème siècle après JC) ; son ode la plus connue appartient au groupe des sept « mouâallaqat »‘ (les « suspendues »), si fameuses que le texte en fut accroché, dit-on, aux tentures recouvrant la Kaâbah. Le fragment ci-dessous en traduit les premiers vers (deux alexandrins rimés ou assonancés pour un vers « long » arabe).

.

Halte ! Et pleurons, pensant à l’aimée qui campa

Dans un creux de la dune, entre Dakhoul, Harmal,

Toudiha et Migrat… Vents du nord et du sud

Ont tissé leur lacis, mais les traces perdurent…

Mes amis près de moi ont stoppé leur monture,

Disant : « Du cœur !, et fuis ce mal qui te consume !

– Ma guérison, mes bons, c’est d’épancher mes pleurs…

– Faut-il pleurer, devant ce qui point ne demeure ?

Tu aimas avant elle Oummou ‘l-Houwayeth ; à

Ma’sal derechef la belle Oummou’l Rabab…

– Quand elles se levaient, des arômes de musc

S’épandaient, et d’œillet dans un souffle d’effluves…

Quand je dus les quitter, quelle atroce torture !

Ma gorge en fut mouillée, et jusqu’à ma ceinture… […]

***

Cette traduction originale, due à Lionel-Édouard Martin, relève du droit de la propriété intellectuelle.

Il est permis de la diffuser, à la condition expresse que le nom du traducteur soit clairement indiqué.

« Huit heures moins dix, marée d’équinoxe un matin de septembre.»

.

C’est là, devant ma porte, que je l’ai vue, elle, la première fois, au tout début de septembre.

D’abord incluse dans un groupe de jeunes indifférenciés, prise telle la reine des abeilles dans un essaim de gestes et de voix. Je les suivais de l’œil, fasciné par leur mouvement. Leur houle, longue et continuelle, vivante, fluait des artères voisines, s’abouchait sur la place avant de s’engouffrer dans la Grand-Rue.

Huit heures moins dix, marée d’équinoxe un matin de septembre.

Je tenais à la main mon appareil photo – l’appareil photo, chez le journaleux de province, est une sorte d’appendice qui prolonge immédiatement la paume. J’ai, à la diable, saisi quelques images. Ça m’avait donné, cette foule d’élèves, une idée d’illustration pour un article à faire, la rentrée des classes vue de la rue, le mouvement vers le lycée, le flot bigarré. Ça changerait des clichés statiques, immémorialement pris dans, devant les écoles.

La foule s’éloigna, le brouhaha décrut.

Ce fut de nouveau le silence.

.

Extrait de Anaïs ou les Gravières, Éditions du Sonneur,2012, p.80.

***